八月的风裹着盛夏的热意,也吹动着宿州学院文学与传媒学院“闵子乡风 与孝同行”乡村振兴实践团的脚步。他们踏上萧县的土地,追寻那缕流淌千年的孝善之光——在这片浸润着闵子骞“芦衣顺母”故事的热土上,重新读懂“孝”的分量,让古老的文化基因在乡村振兴的时代中焕发新生。

车子驶入鞭打芦花车牛返村时,时光仿佛在此处慢了下来。这里曾是春秋时期闵子骞“芦衣顺母”故事的发生地,至今村名仍保留着这段历史的温度。青石板路被岁月磨得发亮,桥墩上的青苔记录着风雨;古井旁的石栏布满凹痕,像是无数双提水的手留下的温情印记,其中也包括闵子骞汲水的痕迹。村口的石碑上,“芦衣顺母”的故事被反复摩挲,碑文记载着这段感人的往事:闵子骞幼年丧母,继母朱氏偏爱亲子,寒冬里为亲子缝制棉衣填充棉花,而给闵子骞的却是装满芦花的薄衫。某日随父外出,子骞冻得僵冷无法驾车,父亲怒而鞭打,芦花纷飞才知真相。父怒欲休妻,子骞却跪求父亲:“母在一子寒,母去三子单”,闵子骞寒冬里身着芦花棉袄却为继母求情的画面,早已刻进村子的肌理。实践团的成员们轻踩石板路,脚步声与远处的蝉鸣交织,恍惚间似能听见千年前孩童温驯的应答。

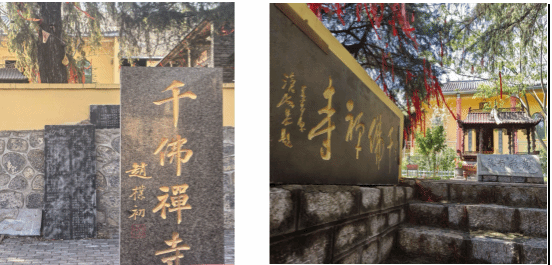

千佛禅寺的香火袅袅升起,为这份古老的孝善增添了几分庄严。寺内的乾隆御笔圣旨石碑静静地矗立着,字迹虽历经风霜却风骨犹存,那是对孝行的皇家嘉许;康熙年间的《千佛庵题名碑》上,捐资修寺者的姓名依稀可辨,字里行间藏着寻常百姓对“孝”的朴素践行。成员们驻足碑前,指尖拂过冰凉的石面,忽然明白:孝从不是书本里的教条,而是融入生活的点滴,是古桥守护流水的执着,是古井滋养土地的无私,是村民提及闵子骞时眼中闪烁的光。

为了让这份光穿透时光,照亮更多人的心灵,实践团的青年学子动起了脑筋。他们用镜头捕捉古巷里的光影,将“芦衣顺母”的故事拍成视频,让千年孝行有了生动的画面;他们拿起画笔,设计出印着闵子骞典故的书签、折扇,让孝文化能被握在手中、带在身边;他们还和村里的老人围坐在一起,听他们讲祖辈流传的孝善故事,让乡土里的温暖不被遗忘。

途中,实践团专程参观蔡洼淮海战役总前委会议旧址,青砖灰瓦间的红色铭刻心间。那些为家国安宁挺身而出的身影,何尝不是另一种“大孝”——对民族的忠诚,对民族的担当。这份感悟让他们更清晰:孝能生长出坚韧的力量,从守护小家到奉献大家,一脉相承,生生不息。

而当目光投向绿意盎然的凤山,实践团的思路愈发清晰:生态宜居的乡村,更需要文化的根系。他们站在山顶眺望,光伏板的蓝光与山林的绿意交相辉映,仿佛看到了传统与现代携手并进。或许,未来的凤山脚下,会有一条“孝善步道”,游客在欣赏自然风光时,也能聆听闵子骞的故事;或许,村里的民宿会摆上他们设计的文创产品,让每一位住客都能带一份孝善的暖意离开。

夕阳西下时,实践团的车缓缓驶离萧县。车窗外,古村的轮廓渐渐模糊,但那份浸润在土地里的孝善气息,却像盛夏的草木一样,在他们心中蓬勃生长。这场寻根之旅,不仅是对文化的解码,更是对责任的认领——用青春的创意,让千年孝风继续吹拂这片热土,让乡村振兴的道路上,始终有温暖的文化底色。

撰稿:王磊 二审:刘影 三审:郝景东